县志介绍

序

记述东雷抽黄灌溉工程的《东雷抽黄志》,经过修志工作者三年多的辛勤工作,广征博采资料,精心安排篇目,纂稿、修改、润色,现同读者见面。我阅读《东雷抽黄志》后,觉得它结构严谨,排列有序,资料翔实,驭繁以简,文字流畅,图表使用得当,是一部比较成功的社会主义新型水利工程志。

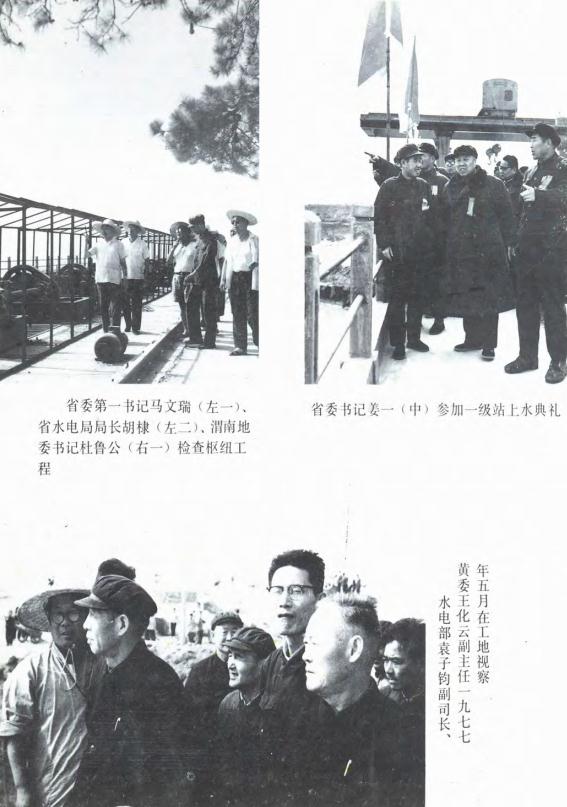

我是东雷抽黄工程指挥部第一任指挥,曾在工地工作、生活了九个春秋。回顾过去,中央、省、地领导和水利主管部门,对工程建设热情关怀,大力支持,妥善解决了群众负担过重、物资供应困难等重大问题;省内外有关科研单位、大专院校、工矿企业、交通运输、电业、建筑单位密切配合,攻克了设计、施工、设备研制和安装方面许多技术难关。水利科技人员和灌区广大干部、群众,自力更生,艰苦奋斗,胜利完成了基建和配套任务。《东雷抽黄志》编写组十分注意搜集并记述这些情况,力求将这一国家、地方和灌区群众共同出钱、出力,四面八方通力协作的史实展现在读者面前,令人欣慰。

编史修志,旨在资治。《东雷抽黄志》用大量的事实和丰富的资料,记述了广大抽黄建设者们无私奉献的精神风貌,建管并举,农水结合等行之有效的经验,以及出现过的失误和教训,为今后管理、运用和续建工程,提供了宝贵的史情、现情,为社会主义物质文明与精神文明建设提供了有益的借鉴。

在坚持改革,开创水利工作新局面的今天,我坚信具有光荣传统的东雷抽黄灌区各级干部和广大群众,在社会主义现代化建设的征途上,必将重振“愚公移山”精神,以史为鉴,以志为镜,继往开来,以更大的革命气魄,谱写功步禹迹的新篇章。

概述

东雷抽黄工程是陕西省关中东部以黄河为水源的多级高扬程电力提灌工程。因取水点设在合阳县城东25公里处的伏六乡东雷村原下,故称“东雷抽黄”。1975年8月正式开工。经过十三个春秋的建设,于1988年9月终验合格,交付使用。整个灌区位于鄂尔多斯台地南缘褶皱带上的合阳、澄城、大荔、蒲城四县毗邻地区,东经109°53'~110°22',北纬34°43'~35°14'之间。东起黄河漫滩,西抵坞坭原边,北临徐水沟畔,南达洛东灌区。东西宽39公里,南北长57公里。灌区地貌分为原地和滩地两大类型,地形由西北向东南倾斜,地面高程控制在635米以下。涉及19个乡(镇)262个村庄。

原上灌区被金水、新池两沟切割成三大块。原面开阔平坦,土层深厚,土质肥沃,气候温和,无霜期长,光照充足。具有较好的发展农业生产的基础条件,历来是关中东部重要的粮、棉生产基地。但区内干旱少雨,多年平均降雨量仅542毫米,且大部分集中在7~9月份。灌区地表水资源缺乏,地下水埋藏深,储量少,又是农业生产长期徘徊不前的一个根本原因。据史书记载,千百年来,关中东部人民为了抵御干旱,曾经创建过龙门引黄灌田以及引洛堰黄的通灵陂、临晋陂等水利工程,促进了当时生产力的发展。中华人民共和国成立以来,在党和人民政府的领导与支持下,沿黄河的大荔、合阳、韩城三县人民,从五十年代后期开始,利用河滩丰富的地下水资源,修建了百余座小型泵站,供给人畜饮水,灌溉少量耕地。但是,大范围的缺水问题并未得到解决。每遇干旱,人们面对汹涌南去的黄河,心急如焚。“眼看黄河滚滚流,站在原边干发愁!”这一次次的慨叹,喊出了人们开发黄河水利的追求和心声。七十年代初,“北方农业会议”呼唤各级领导,把解决关中东部旱原水利化这一难题摆上议事日程。各级领导干部和工程技术人员共同勘察,反复论证,一致认为,要从根本上解决这一地区农业生产的“命脉”问题,出路只有一条——建立大型泵站,提抽黄河水。东雷抽黄灌溉工程就是在这种情况下决定修建的。

东雷抽黄灌溉工程是由陕西省水利水电勘测设计院(简称“省水电设计院”)负责设计的。设计灌溉面积97.11万亩,其中原区为75.11万亩,滩地为22万亩。﹝注﹞工程总体布置采取无坝引水,分级分区抽水灌溉形式。进水闸、一级站设于黄淤58号断面上游。由进水闸引黄河水入东雷一级站,再提入总干渠。总干渠自一级站出水池起,沿黄河右岸滩地南下,至大荔县华原乡南侧约一公里处,全长35.5公里。沿总干渠西侧,分别在东雷、南乌牛、加西村原下和新民滩西缘设置四个二级泵站,抽水上原,与新民、朝邑两处滩地排灌构成六个灌溉系统。属于一个县受益的小型工程则由受益县承担设计,东雷抽黄灌溉工程指挥部(简称“指挥部”)和省水电设计院共同审查。

1975年8月30日,指挥部在合阳县太里湾河滩召开万人誓师动员大会,进水闸、一级泵站和总干渠首隧洞工程正式动工。到1987年底,除新民、朝邑两滩排灌系统外,工程全部竣工。已成灌区共布设各级抽水泵站28座,安装抽水主机组133台,总装机容量11.86万千瓦,真空泵机组46台,供、排水机组61台;高压配电柜165面,低压配电屏125面,各种保护、控制、励磁屏及动力、照明配电箱483面;轴流通风机组72台,桥式、门式起重机23台,闸门起闭机、卷场机175台。配套干、支渠道50条,总长310公里;斗渠382条,总长594公里。修建渠系建筑物9273座。建有各类变电站30座,总装见容量38.09万千伏安;架设输电线路20条,总长284.56公里。架设通讯线路3条,总长162杆程公里。建成各种房建面积7.5万平方米。累计完成土方2488.24万立方米,石方13.18万立方米,混凝土29.4万立方米。完成工日2470.5万个。使用钢材3776吨,木材1.11万立方米,水泥10.44万吨。完成国家投资12948.34万元,地区拨款517.32万元。

这座被国内外一些著名水利专家誉为“闪耀在渭北旱原上的一颗水利新星”的大型电灌工程,与国内同类工程相比,具有显著的特点。全部泵站总装机容量为目前我国同类工程装机容量之冠;东雷二级泵站装置的“黄河2号”双级单吸离心泵,设计单机流量每秒2.2立方米,净扬程215.8米,为目前我国大流量离心泵单机扬程之首。南乌牛泵站总装机容量3.2万千瓦,为目前我国灌溉泵站单站总装机容量之最;三个二级泵站配套的TD215/120-8型8000千瓦交流同步电机,为目前我国灌溉泵站单机配套

电机之冠。此外,拥有40多万亩面积的南乌牛灌溉系统,在全面平整土地的基础上基本实现了耕地方田化,田间林网化,灌溉小畦化,道路标准化,成为全省乃至全国少有的高标准灌区。边基建、边配套、边受益,建管结合,农水结合等于灌区人民有益的做法,受到国内外水利专家的好评。荣获陕西省科技进步二等奖的16CJ-80型轴流清水泵轴承密封改制装置,结构简单,使用方便,造价低廉,属国内首创。所有这些,都为发展我国提灌工程的科学技术做出了贡献。

东雷抽黄工程经历了艰难曲折的历程。十多年间,灌区广大群众和参加设计、施工、运用、管理的工程技术人员、工人以及各级干部,发扬自力更生,艰苦奋斗精神,奋力拼搏,连续作战,开拓进取,无私奉献。57.名民工先后为工程建设献出了宝贵的生命。不少中青年技术干部两鬓添霜。毫不夸张地说,这一座座泵站、电站,一条条渠道,一块块方田……就是英雄的建设者们,在四千多个日日夜夜的战斗中,用汗水和心血浇铸而成的光辉的丰碑。

整个工程建设,大体分为三个阶段。

第一阶段(1975~1978)是工程建设最困难的时期。当时,国家财力物力严重不足,受益区农村集体经济非常薄弱,群众生活困难。虽已动工,但资金、材料、设备等关键问题均未全部落实。面对重重困难,地区和受益县、社领导没有退缩,带领群众迎难而上。首先,各级都抽调物资、粮食、财政、交通、水电等部门的主要领导干部到地、县指挥部任职,分别负责施工管理、三材采供和设备订货。同时,组织省、地、县水利技术干部分工合作,赶制施工图纸万余张,培训民工技术员和民技工1500多名,聘用社会闲散科技人员百余名,保证了施工所需。劳动组织采用常年专业队与群众运动相结合的形式。1976年,受益区按民兵建制组建起约两万人的专业队,由工地粮站供应口粮,坚持常年施工,保证了施工的连续性和劳动力素质的稳定性。农闲季节再动员一切可以动员的劳力,采取任务到队、到户的办法,突击完成土方挖填、砂石运输等任务。1976年春节前后的石料运输大会战,就出动各种车辆五千多台(次),运石10万余立方米;七、八月总干渠土方大会战,上劳达10多万人,至年底,完成土方1214.8万立方米。在总干渠填土和石料运输等任务紧急时期,受益县还动员49个非受益公社包干完成单项任务,支援工日100万个,约占总工日的4%。经过三年奋战,基本完成了渠首工程和总干渠工程;四个二级泵站及原上干、支渠,泵站工程亦先后开工。

1976年11月,水利电力部(简称“水电部”)把东雷抽黄定为“民办公助,投资包干”工程,投资总概算为10800万元,国家负担53%,地方负担47%。1978年4至7月,指挥部根据中共中央《关于减轻农民过重负担的指示》精神,会同合阳县建设银行和各县指挥部,对社队负担情况进行了调查。8月,陕西省革命委员会水电局(简称“省水电局”)根据调查情况编拟了《关于东雷抽黄工程概算及负担比例的报告》,报送陕西省革命委员会(简称“省革委会”)和水电部。总投资增加为17500万元,国家负担增至80%。三年间,国家共拨款2179.15万元,地、县自筹835万元。从此,工程建设开始摆脱了资金和材料的困扰,呈现生机。

第二阶段(1979~1982)是工程建设的关键时期。国家在紧缩基本建设投资的情况下,将东雷抽黄列为重点项目,四年拨款近5000万元。 1979年11月,枢纽工程基本竣工,东雷一级站和加西二级站分别举行了上水典礼。1980年5月至1981年4月,东雷二级泵站经过四次试机,抽水上原。南乌牛二级泵站及原上系统,亦于1983年试机成功。至此,除新民系统和滩地灌排系统列为缓建项目外,大部工程基本建成,开始受益。长期遭受无水之苦的旱原人民,一片欢腾,赋诗高歌:“河水哗哗上山坡,一朵浪花一支歌。歌唱党的好领导,歌唱愚公改山河”。

第三阶段(1983~1987)是基建工程扫尾、灌区配套全面扩展时期。1983年,东雷抽黄被列为全省八项重点水利工程之一。1984年9月28日,世界粮食计划署无偿援助南乌牛灌区平整土地等实施计划(项目2698)正式签字,确定从当年10月1日起实施。为了加快工程进度,省、地领导主持召开会议,动员部署。县、乡(镇)充实施工领导班子,设立责任县长和责任乡(镇)长。指挥部全面推行承包责任制,加强质量监督检查。到1987年底,超额完成受援任务。1987年5月,新民系统经过对干渠重新加固处理,上水成功。7月,原上灌区进行竣工初验。1988年9月,省计委主持进行竣工验收,评定渠首、枢纽泵站等29项分部工程为优良;新民二级站、南西干渠等31项分部工程为合格;机电安装工程全部为优良;综合评定为优良工程。会议一致同意办理移交手续,交付使用。

事实证明,兴建东雷抽黄工程是从根本上改变渭北旱原局部地区农业生产基本条件的必由之路。它体现了灌区人民的共同愿望。建设中,通过实践——认识——再实践——再认识,通过领导干部、科技人员和广大民工密切配合,共同努力,在施工管理、工程技术和科研试验等方面,不断改革创新,攻克了一个又一个技术难关,积累了不少宝贵经验。

为了调动各方面的积极因素,指挥部始终把思想政治工作放在重要地位。各施工单位设有政工机构,负责思想政治工作。各级政工人员编写宣传资料,举办图表展览,深入工地、灌区,宣传鼓动。地、县指挥部还编印《抽黄战讯》、《抽黄快讯》等小报,通报战况,鼓舞士气。各民工营利用施工间隙,举办故事会、赛诗会、演唱会,自编自演,活跃生活。在此基础上,地、县指挥部多次组织文艺创作和文艺调演,推动了干抽黄、演抽黄,学先进,争上游的热潮。1982年前,指挥部曾先后召开过五次先进代表会,树立了24个红旗单位和20名先进标兵。经常性的强有力的思想政治工作,使大家在紧张的劳动中始终保持了旺盛的士气,虽苦尤乐。

建设大型工程,涉及到方方面面的关系,需要有权威性的行政措施,及时协调工作。东雷抽黄指挥部始终把主动争取地方党、政领导的支持,作为工作中一条基本原则。因之,省、地、县三级党、政主要领导干部,能够在关键时刻亲自出面为工程排忧解难,或深入社队动员群众,或吃住工地指挥施工,或外出组织物资采供,使许多问题迎刃而解。1980年以后,指挥部通过试点,总结经验,制订了包任务、包投资、包工期、包材料、包质量、包安全的“六包”责任制,通过县、乡行政组织落实任务,定期检查评比,奖罚及时兑现。从而保证了基建、配套与受援等任务的顺利完成。

为了给东雷等三个高扬程二级泵站的设计和管理提供可靠的参数,由沈阳水泵厂试制了一台“黄河1号”离心泵,在潼关县望远沟设立模拟泵站,进行全面测试和技术论证,形成了一套系统的技术资料。

新民、南乌牛二级泵站、地下水位高,基坑开挖、浇筑困难,采用群井排水法,稳定边坡,顺利施工。主厂房下部采用沥青砂浆防渗处理,保持了厂房干燥。

原上灌区沟壑纵横,滑坡裂隙发育,又属强湿陷性黄土,且施工中时有忽视质量的现象,因而试水期间多次发生渗漏、沉裂、决口。经返工处理和对土填方进行泡水预沉,基本消除了隐患。

合阳县指挥部学习先进技术,将高北十支渠上的一座过沟填方改为钢筋混凝土斜拉渡槽,收到轻便、实用、美观的效果,为灌区增添了一大景观。

总干渠施工中,廉庄指挥所及时推广了大荔县婆合营水枪泡土和澄城县寺前营“死任务,活板面,铺土、碾压、化验操作责任制”等经验,全面泡水预沉,使总干渠近30公里的填方渠道质量达到优良。

清水轴流泵运用于多泥沙河流,400小时左右,主轴即严重磨蚀。维修频繁,耗资费时,不利正常运用。指挥部科技人员经过反复试验,找出磨蚀的症结是泥沙侵入,于是不断改进轴承下部和水箱上部的密封装置,采用清水润滑,使泵轴连续运用时间达到3000小时以上。

运行中,“黄河牌”试制水泵汽蚀磨损严重,使用寿命仅800~1000小时。1986年省、地水利主管部门、设计单位与指挥部成立了抗磨研究小组,与天津水利勘测设计院科研所合作,进行研究试验,获得了持续运行1000小时以上不伤母材的良好效果。

毋庸讳言,施工初期受极左思潮的影响,自上而下都曾提出过一些过高过急不切实际的要求,战线拉得过长,以致勘测、设计赶不上施工需要;技术力量不足,物资供应紧张,一度出现忽视质量,盲目采购现象,不仅浪费了劳力和资金,而且影响了工程建设的速度。后期,资金来源、物资供应较前好转,但大手大脚、铺张浪费现象又有所抬头。好在指挥部领导班子头脑比较清醒,发现问题敢于果断处理,才未酿成重大损失。 党的十一届三中全会以后,指挥部认真记取开工以来的经验教训,将运用管理逐步提上议事日程。指挥部领导一手抓基建与配套工程,一手抓灌区管理,研究解决高扬程灌区存在的“水费高、管理费用高、机电维修费用高、群众负担高”的四高问题,引导工程建设和运用管理沿着改革、开放、搞活的路子前进。从1984年起,提出并实行了三项具有方向性的管理工作措施。

第一,推行节能省水型灌溉制度,尽可能地降低成本,适应灌区群众的负担能力。1980年至1987年,一级站累计抽水3.35亿立方米,其中灌溉用水1.73亿立方米,占总水量的51.6%,浇地153.44万亩次,单一受水面积30万亩。指挥部从上到下,全面实行管理经费包干制,限制生活照明用电。据1984~1986年统计,三年共抽水9402万立方米,平均能源单耗由5.54度/千吨米下降到4.44度/千吨米。仅此一项就节电500~600万度,生活照明用电比过去也降低三分之一。

灌区设计灌溉制度年灌次为4.7次。开灌后,鉴于旱作农业传统的种植结构、耕作方法尚无大的改变,指挥部从实际出发,提出省水型灌溉制度,主攻小麦、棉花、玉米,将年灌次改为2.55次,比设计灌次减少2.15次。即小麦生长期灌水2次,棉花、玉米灌水2~3次,夏杂灌水1次。为了省水,大范围推广渠槽“U”型衬砌,平整土地,推行小畦灌水技术。经过几年的努力,取得可喜的成果。1986年斗口定额已由1984年的114立方米/亩下降到83立方米/亩,1989年下降到74.6立方米/亩,基本保证了作物的需水量。

第二,以点带面,帮助灌区调整产业结构,广开致富门路。从指挥部到基层抽水站,除了搞好浇地服务外,还积极帮助农村进行产业结构调整向农民输送科学技术,帮助农民尽快地富裕起来。为了加强这方面的工作,1984年专门成立了南乌牛灌区农业委员会。几年来,开办农、果、菜、牧、水等各类技术培训班110期,培训35000多人次;进行各类技术指导、咨询服务3000多人次;印刷技术资料10万余份。灌区农民技术队伍达1300余人,较1983年前的200人增加5.5倍。为了提高农民的经营水平,还在10个乡、镇建立了107户核算户,指导农民进行家庭经济核算。业结

1984年,指挥部与西北农业大学协作,在蔡袋等四村进行农村构调整试点。1987年发展为七个村。1988年推广到高明、寺前、孟产庄等乡。目前,粮菜果型、粮棉果型、粮牧果型、粮果加工型等各有特点的产业结构形式已初具规模。不到四年,不少试点村脱颖而出,成为以农为主,各业并举,快速致富的典型。试点之一的蔡袋村,1987年与1984年比较,全村经济总收入增长2.1倍,人均纯收入增长2.6倍,人均提供商品粮增长2.65倍,人均消费水平增长2.48倍。南乌牛系统1987年提供的商品值达4229.9万元,为受益前的9.06倍。随着群众经济承担能力的提高,用水积极性也高涨起来。1985年全灌区灌溉10.56万亩次,1986年增至28.81万亩次,1987年高达53.49万亩次。

第三,开展综合经营,提高自我维持能力。开展水利综合经营,既增加了收入,也解决了高扬程灌区职工半年工作半年闲的问题。1984年以来,指挥部利用自身的技术、设备和地理优势,引进科研成果,办起了一批中、小型企业,并对原有的企业进行更新改造,生产出一批有利生产发展和人民生活的新产品,服务社会。1987年,各站综合经营总产值达到585万元,实现利润39万元,固定资产达到29.74万元,有500多名职工程度不等地参加了综合经营。

实践证明,兴建东雷抽黄灌溉工程的决策是正确的,工程设计是成功的,技术上是可行的,经济上也是合算的。尽管还有一些问题需要继续探索,但今后随着新技术的不断采用,管理水平的不断提高,节能省水型灌溉农业的不断发展,她必将为渭北旱原绘制出更加绚丽多彩的画图,使这个近百万亩的大型灌区,成为繁荣富庶的社会主义新农村,并在陕西“第二粮仓”的振兴中发挥重大的作用。

交易流程: 联系客服 → 沟通确认 → 微信或支付宝付款 → 邮箱或QQ发货

如果没找到您想要的县志或资料也可联系客服帮您代查找、代下载,中国县志大全网7×24小时竭诚为您服务!

扫一扫加客服QQ

扫一扫加客服微信

扫一扫加客服微信